- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

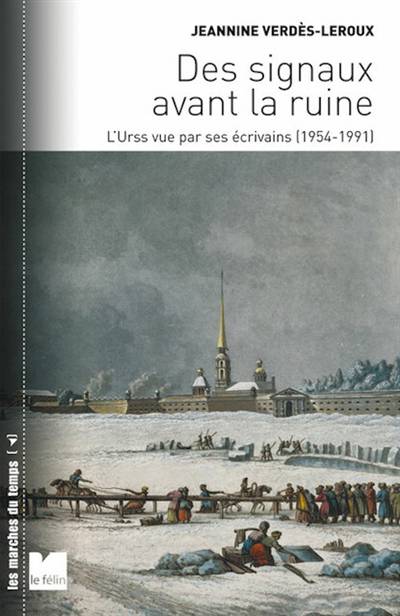

Des signaux avant la ruine

l'URSS vue par ses écrivains

Jeannine Verdès-LerouxDescription

Dans un livre consacré à Brodski, Yakov Gordine saluait la «survie

spirituelle» pendant les décennies «soviétiques» et il mettait en

son centre la «résistance indomptable» de la culture à la pseudoculture

imposée par le pouvoir. Alertée en 1981 par Braudel sur

l'effondrement inévitable du régime communiste avant la fin du XXe siècle, j'ai

dès ce moment lu beaucoup de littérature russe pour rechercher la réalité de

cette société. Pour écrire ce livre, j'ai repris la lecture de cette littérature qui

a été traduite abondamment et par des traducteurs remarquables.

Après le «dégel» amorcé par le roman laborieux d'Ehrenbourg, la

«renaissance» s'est affirmée de manière éclatante avec le Docteur Jivago

(1958) : la rhétorique édifiante du «réalisme socialiste» était balayée, et

le tragique réinstallé. Depuis le Rapport Khrouchtchev (1956), la littérature

traduite - qu'elle soit autorisée, ou clandestine ou de l'exil - explorait des

terrains essentiels. D'abord, la répression : de la Journée d'Ivan Denissovitch

(1963), à Chalamov, en passant par La Faculté de l'inutile de Dombrovski,

par Contre tout espoir de Nadejda Mandelstam, on voyait l'ampleur de la

répression, la convergence de ces analyses, et la force de cette littérature

qui restera. Ensuite, le quotidien : une littérature, moins reconnue car moins

spectaculaire, le racontait, comme tissé de morosité, d'angoisses, de peur,

parfois d'un au-delà discret, et toujours du tragique, la distance au pouvoir,

et, malgré le poids de l'appareil politico-policier, des envies de vivre. Même

dans le fantastique, (Boulgakov enfin découvert), ou la dérision (Vénédict

Erofeïev dans Moscou-sur-Vodka), la société communiste apparaît dans sa

tragique vérité : les vies dénaturées par des malheurs inventés.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 325

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782866457952

- Date de parution :

- 18-11-13

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 150 mm x 230 mm

- Poids :

- 494 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.