- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

Description

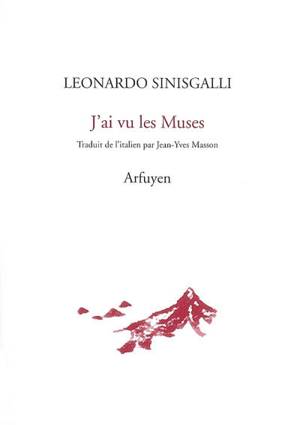

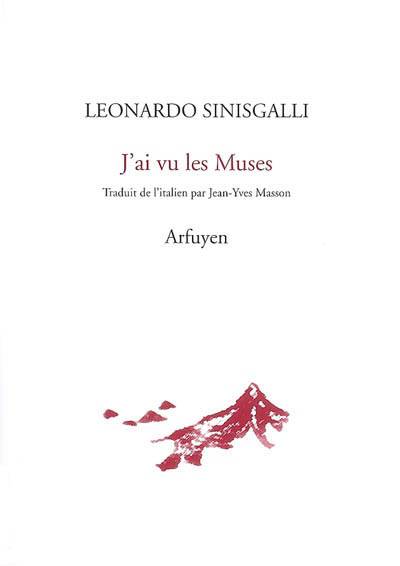

Publié en 1943 chez Mondadori, J'ai vu les Muses a imposé

Leonardo Sinisgalli (1908-1981) comme l'un des grands poètes

italiens de l'après-guerre.

L'été 1935, Sinisgalli retourne dans sa terre natale, cette Lucanie

- appelée aujourd'hui Basilicate - qui fut la patrie d'Horace.

L'automne venu, «quasi décidé à ne plus retourner en ville», il compose

les 18 poésies qui formeront le coeur de son recueil. Il y trouve soudain

son ton véritable, détaché des influences d'Ungaretti et de Quasimodo,

perceptibles dans ses premiers poèmes. Une personnalité se dessine,

en marge de l'«hermétisme» naissant auquel il lui arrivera -

notamment à Montale - de reprocher une excessive obscurité. La

réflexion sur les convergences entre poésie et sciences, la méditation

des conséquences pour l'homme des progrès de la technique, une vive

attention aux arts plastiques - lui-même dessine et peint -

constitueront les axes majeurs d'une pensée inlassablement tournée

vers le présent, mais revenant toujours à ses grandes références :

Léonard de Vinci, Descartes, Pascal.

Rétif à toute pose esthétique, Sinisgalli met en oeuvre une poétique

de la confidence, solidaire d'une éthique de la confiance et du partage.

Privilégiant les rythmes brefs et impairs, les textes de J'ai vu les Muses

affirment les traits majeurs qui caractériseront cette poésie : le refus

de l'éloquence, le goût du détail incongru, l'éloge des choses de la

vie quotidienne. Rarement poésie aura su faire voir avec autant de

justesse et de tendre ironie un monde saisi dans son essentielle

fragilité.

«J'ai vu les Muses» : cette affirmation, qui peut sembler

orgueilleuse, il faut l'entendre comme portée par un souffle ténu et

aussitôt mise à distance par un sourire gentiment moqueur, car les

Muses ne sont ici que de vieilles créatures au statut indéfini qui

«jacassent» dans un arbre... Dans sa subtilité, son humour et sa

discrétion revendiquée, l'oeuvre de Sinisgalli nous apparaît aujourd'hui

comme l'une des plus puissamment personnelles de ce temps.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 209

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782845900974

- Date de parution :

- 01-02-07

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 170 mm x 230 mm

- Poids :

- 345 g