- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

Description

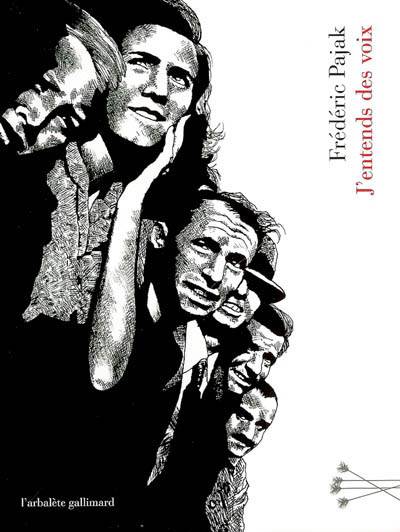

C'est tout à fait par hasard que je me suis retrouvé, il y a trois ans, à randonner et à dessiner chaque

jour dans la montagne, aux alentours de Sils-Maria, où vécut Friedrich Nietzsche.

Fatalement, j'ai repensé à lui, et fatalement je me suis plongé à nouveau dans ses écrits, dans sa

correspondance, avec l'envie de reparler de lui et - pourquoi pas ? -, avec lui. Un dialogue imaginaire

qui m'a reconduit à Turin où j'ai écrit et dessiné L'immense solitude - livre inachevé qui devait se

conclure sur le suicide de Primo Levi.

Déjà trente ans que je lis et relis Nietzsche. J'aime toujours autant ses paradoxes, ses provocations, sa

liberté. Mais à Sils-Maria, j'ai pensé de façon obsessionnelle à sa douleur - sa douleur mentale,

certes ; sa douleur physique, plus encore. J'ai cherché à comprendre d'où venait ce mal et, en cherchant,

j'ai rencontré parfois son contraire : le plaisir, celui, par exemple, de la conversation, avec Paul Rée, avec

Albert Brenner et surtout avec son amie Malwida von Meysenbug, qui l'aura rendu si heureux.

J'ai entendu la voix de Nietzsche, un chuchotement, parfois un fracas, et très vite s'y sont mêlées

d'autres voix, celles d'amis et de parents disparus. Au chagrin que m'inspire leur absence se sont

ajoutés d'autres états d'âme, et des souvenirs, des paysages, des anecdotes.

Peu à peu ce livre écrit et dessiné, précédé de quelques photographies, s'est refermé, tournant la page

d'un seul et même livre - depuis L'immense solitude jusqu'à Mélancolie - dédié à la solitude, à

l'enfance, à l'amour, comme ce manifeste dont je rêvais à l'âge de dix-neuf ans, lorsque je présentai

timidement mes premiers dessins à Gébé, le rédacteur en chef d'Hara-Kiri, et qui avait pour titre :

Manifeste incertain.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 219

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782070781805

- Date de parution :

- 28-09-06

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 200 mm x 260 mm

- Poids :

- 675 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.