- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

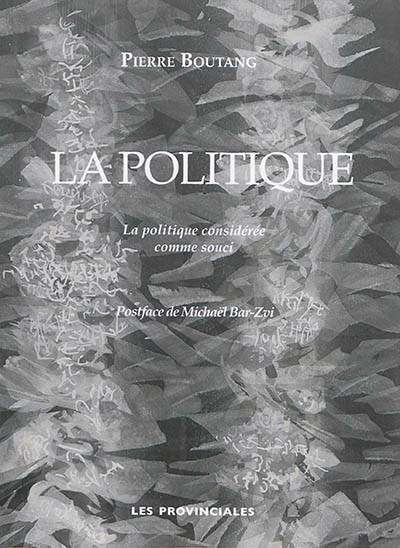

Description

L'existence d'un homme dont je dépendais,

qui me donnait le nom qu'il avait reçu, qui

créait dans la relation à moi une situation

irréductible, était l'inépuisable matière de ma

première réflexion. Cela était ainsi, il était mon

père, c'était un «fait». Mais ce fait était

originel, il était plus spirituel que l'esprit, il

absorbait, pour ainsi dire, l'esprit, et remplissait

la solitude. Il créait une «puissance» légitime

que rien ne pouvait me faire contester.

Sans doute, les tristes abstractions dont la

société libérale et bourgeoise, autour de 1928,

continuait à se mystifier elle-même, pouvaient

être facilement rejetées. J'étais boursier dans

un lycée de province, et je savais par contact,

quelle dérision c'était que l'égalité humaine

proclamée par cette société. Je pense que les

garçons de mon âge et de ma condition, si

la crise française avait été aussi aiguë que la

crise allemande, et s'ils avaient rencontré un

message analogue à celui de Hitler, auraient

été assez facilement «nationaux-socialistes»

et auraient renié toutes les lois non écrites,

dans le saccage des valeurs abstraites

superficielles qui coïncidaient avec le

contenu idéal de la «démocratie»...

Pour moi, l'étonnement et l'ivresse devant

les formes particulières, les idées naissant au

contact même des choses étaient un risque

certain. Elles créaient une indifférence

morale complète, et m'absorbaient dans la

particularité. Les préceptes, par eux-mêmes,

auraient été sans force contre un mouvement

toujours plus ivre de connaissance.

C'est l'autorité de mon père (le fait

qu'il reconnaissait les lois non écrites),

qui me maintint au moins théoriquement

dans leur domaine.

Pierre Boutang

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 158

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782912833341

- Date de parution :

- 06-06-14

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 150 mm x 200 mm

- Poids :

- 190 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.