- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

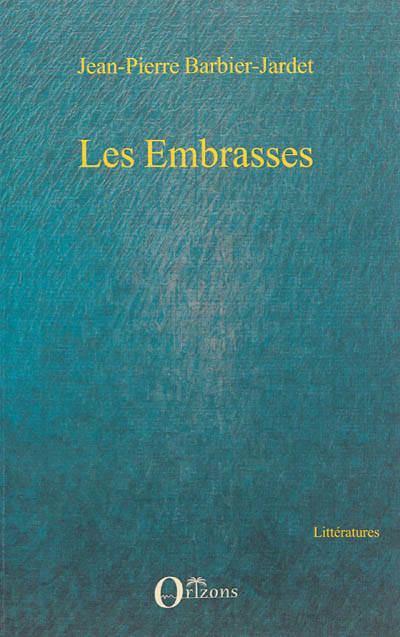

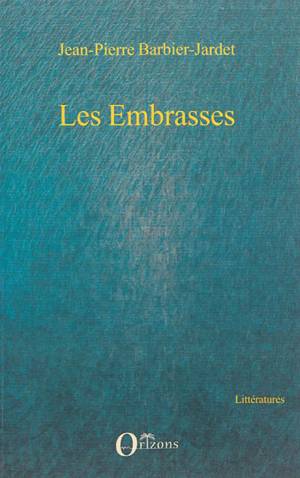

Description

En 1920 paraissait La Promenade, Der Spaziergang, de Robert Walser, cet

écrivain suisse qui vécut ses vingt-trois dernières années à l'asile de Herisau.

Pour cet auteur la promenade n'est rien d'autre qu'un fil conducteur pour des

rencontres. Les rencontres elles-mêmes sont moins importantes par l'objet

ou la personne qui en sont l'occasion que par leur charge spirituelle, les

signes qu'ils distribuent et qu'il appartient au seul promeneur d'interpréter,

voire d'inventer.

Baudelaire écrit en conclusion du portrait de l'aquarelliste Constantin

Guy : «La fantasmagorie a été extraite de la nature. Tous les matériaux

dont la mémoire s'est encombrée se classent, se rangent, s'harmonisent

et subissent cette idéalisation forcée qui est le résultat d'une perception

enfantine, c'est à dire d'une perception aiguë, magique à force d'ingénuité».

Ainsi je me suis inspiré de l'architecture de l'oeuvre de Robert Walser. La

promenade que je mets en scène suit le trajet de cet auteur et s'ouvre à cette

pensée magique issue de l'enfance qu'évoque Baudelaire.

Cette déambulation est une descente aux enfers, une confrontation aux

fantômes, une évocation de la quête amoureuse, du désir inextinguible et

de la perte irrémédiable. «Ai-je cueilli des fleurs pour les déposer sur

mon malheur ?» s'écrie l'auteur à la fin du livre, lui qui mourut en 1956,

le jour de Noël ; quittant la clinique pour une promenade dans la neige, il

marchera jusqu'à l'épuisement et la mort.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 215

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782336298306

- Date de parution :

- 15-12-13

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 150 mm x 240 mm

- Poids :

- 340 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.