- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

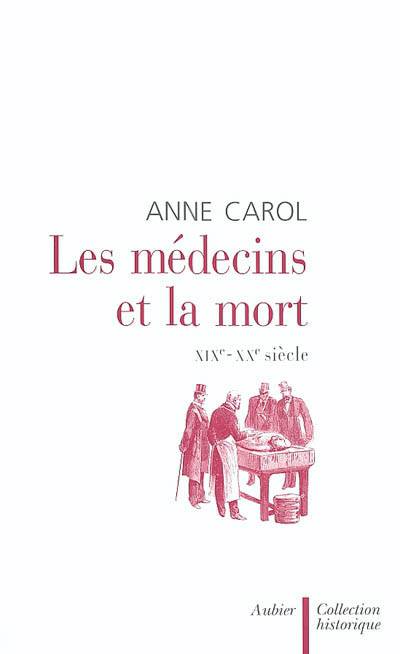

Description

En deux cents ans, la mort s'est médicalisée et, au

chevet du mourant, le médecin a remplacé le

prêtre. Mais les questions que soulève le rapport des

médecins à la mort n'ont guère changé. Que faire

face à un malade que l'on sait condamné ? Comment

l'accompagner jusqu'à la fin ? Faut-il prolonger ou

abréger son agonie, faut-il l'adoucir ?

Savoir si le patient est bel et bien mort est une

préoccupation qui n'a cessé d'être centrale depuis

deux siècles. La recherche d'une preuve

incontestable du décès n'est pas seulement

affaire de scrupule scientifique, elle est

aussi induite par la peur : le grand effroi du

XIXe siècle, c'est d'être enterré vivant, et, pour

s'assurer qu'aucune étincelle de vie ne

demeure, le cadavre fait parfois l'objet de

«tortures» effroyables à nos yeux. Depuis,

les peurs se sont déplacées ; ce que nous redoutons

pour nous et pour nos proches, ce sont ces morts qui

n'en sont pas : les comas, les états végétatifs.

Quant à l'euthanasie ou à l'«acharnement thérapeutique»,

ces débats agitent la communauté des

médecins dès le XIXe siècle, avec des mots différents,

bien sûr. Le problème de la douleur, en revanche, ne

sera pris en compte que bien plus tard : il faut

attendre les années 1960 pour que les médecins

voient en elle autre chose qu'un mal nécessaire,

voire un symptôme utile pour la science.

L'ultime question, en somme, pour les médecins d'hier

et d'aujourd'hui, serait peut-être : la mort est-elle un

ennemi à combattre ou un territoire à conquérir ?

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 335

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782700723311

- Date de parution :

- 16-04-04

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 140 mm x 220 mm

- Poids :

- 345 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.