- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

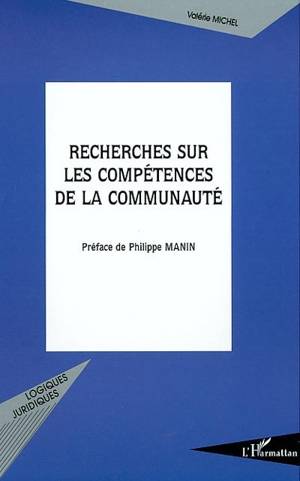

Description

Les modalités de répartition des compétences entre la Communauté et

ses États membres, soigneusement ignorées des rédacteurs du Traité de

Rome, ne peuvent plus être occultées. Enjeux de la réforme de l'Union

européenne en 2004, la définition et la clarification de la répartition des

compétences sont des conditions de la poursuite de l'intégration

européenne.

Cette question allie simplicité et complexité. En effet, le principe

fondateur des compétences communautaires - à savoir le principe des

compétences d'attribution - se présente à bien des égards comme étant,

selon la formule parlante du juge Pescatore, «une absurdité congénitale

de nos traités».

Une tension point entre le pouvoir des États, maîtres de la répartition

conventionnelle des compétences, et le développement de ces

compétences par les institutions communautaires qui pourraient être

suspectées de s'octroyer «la compétence de la compétence».

Mais la guerre n'a pas eu lieu. Bien au contraire, l'analyse du droit

dérivé, de la jurisprudence et des actions nationales démontre que la

théorie des compétences communautaires se fonde sur une conciliation

des volontés étatiques et communautaires. L'extension des compétences

communautaires en marge des traités est voulue par les institutions

communes mais également suscitée par les États. La défense de leurs

intérêts, au travers de procédures spécifiques telle que la coopération

renforcée, est le contre-poids de l'expansionnisme communautaire. Plus

généralement, les caractéristiques des compétences nouvellement

dévolues à la Communauté européenne témoignent d'un équilibre entre

l'accroissement des compétences communautaires et la défense des

compétences nationales. L'intégration ne se fait plus par l'abolition de la

compétence nationale. Cette compréhension mutuelle de la juste mesure

des compétences communautaires conduit à une mosaïque de forme de

compétence dont une présentation claire sera certainement l'ultime étape

de la construction communautaire.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 704

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782747540674

- Date de parution :

- 03-03-03

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 160 mm x 240 mm

- Poids :

- 1125 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.