- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

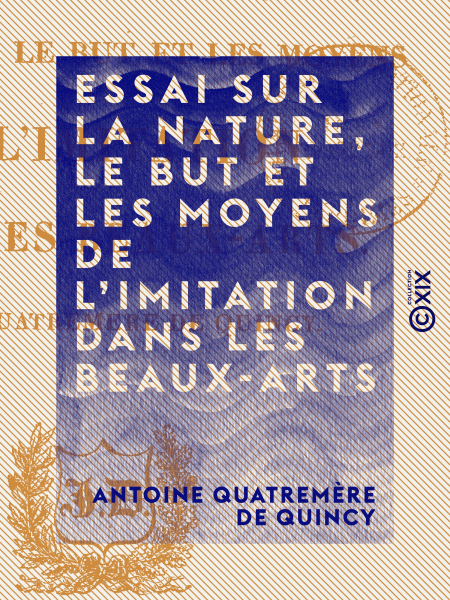

Essai sur la nature, le but et les moyens de l'imitation dans les beaux-arts EBOOK

Antoine Quatremère de QuincyDescription

APRÈS avoir restreint, comme on l’a vu dans le préambule, la théorie de l’imitation à ce qu’on est convenu d’appeler les beaux-arts, je me propose de resserrer encore ici le cercle des notions qui doivent faire l’objet de cette première partie. Loin de parcourir la circonférence, aussi variée qu’étendue, de la région imitative dans les ouvrages du génie, dont les effets nous touchent de tous côtés, c’est dans le centre même du principe constitutif de l’imitation propre des beaux-arts, que je prétends me renfermer.

Fruit d’une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 448

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782346033584

- Date de parution :

- 08-02-16

- Format:

- Ebook

- Protection digitale:

- /

- Format numérique:

- ePub

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.