- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

Description

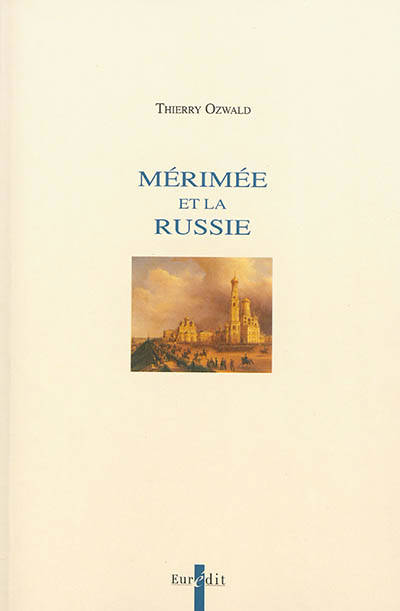

On connaît le Mérimée nouvelliste, le Mérimée inspecteur des Monuments historiques, l'homme du second Empire. L'on connaît sa passion pour l'Espagne,

son inclination pour l'Angleterre, son goût des langues, ses talents de dessinateur et

de caricaturiste. On s'intéresse depuis peu à l'épistolier hors pair et l'on ne tardera pas

à redécouvrir un dramaturge des plus intéressants. Mais s'est-on jamais sérieusement

soucié de la question de ses rapports avec le monde slave - russe en particulier ?

Or Mérimée, dans les années 1850 - sans jamais avoir voyagé en Russie -, s'intéresse passionnément aux questions russes, à la culture et à la langue russes, à l'histoire

de la Russie, allant jusqu'à s'initier aux subtilités d'un idiome qu'il estime au plus haut

point et à se lancer dans la traduction d'oeuvres majeures (Pouchkine, Tourguéniev,

Gogol). Jusqu'à la fin de sa vie, il ne cesse, par ses fréquentations, ses lectures, ses

travaux, ses recherches historiques, de poursuivre sa réflexion discrète, d'interroger

aussi, par ce biais, la « modernité »... Dès lors il convient, mieux qu'on ne l'a fait

jusqu'ici, de se demander quelles sont les raisons profondes de cet intérêt marqué.

Dans les années 1850 et au moment de l'engagement de la France en Orient et de

la guerre de Crimée, la curiosité de l'opinion publique française est piquée au vif et ces

lointains territoires de l'Est sont à la mode. La Russie, depuis le XVIIIe siècle, n'avait

jamais, de fait, cessé d'alimenter une sorte de complexe exotique pour les contrées

inconnues auréolées de romantisme, pour les bizarreries de l'étranger, complexe qui voit

alterner russophilie et russophobie, et qui s'exacerbe après l'entrée en guerre en 1854.

Mérimée semble manifester le désir de s'affranchir de ce paradigme qui tend à modeler

les esprits, et de poser un autre regard, moins tristement stéréotypé, sur la Russie.

C'est en tout cas ce que se propose cet essai : prendre la mesure, dans la Correspondance générale, de son analyse politique des conflits naissants, rendre hommage

au dialogue littéraire qu'il s'emploie à instaurer, et surtout examiner de près ses études

historiques. Il semble en effet que, loin de constituer de simples divertissements ou le

passe-temps fumeux d'un érudit vieillissant en proie à l'ennui, ils prolongent et confirment la grande anthropologie à laquelle Mérimée, au fond, n'a cessé tout au long de son oeuvre de travailler, et dont la transcription en termes littéraires en constitue l'illustration la plus éclairante. Ils nous disent aussi l'intérêt que Mérimée, en machiavélien averti, a toujours porté à la guerre, au phénomène guerrier.

Ce faisant Mérimée scrute l'Europe, dans la lignée d'un Tocqueville (ou d'un Custine) : voici ce que nous sommes, dit celui-là en portant ses regards vers l'Amérique, et voilà ce que nous risquons de devenir ; voici ce que nous prétendions être, explique

Mérimée à propos de l'histoire russe, et voilà ce que nous sommes devenus.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 349

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782848301846

- Date de parution :

- 30-04-14

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 170 mm x 240 mm

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.