- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

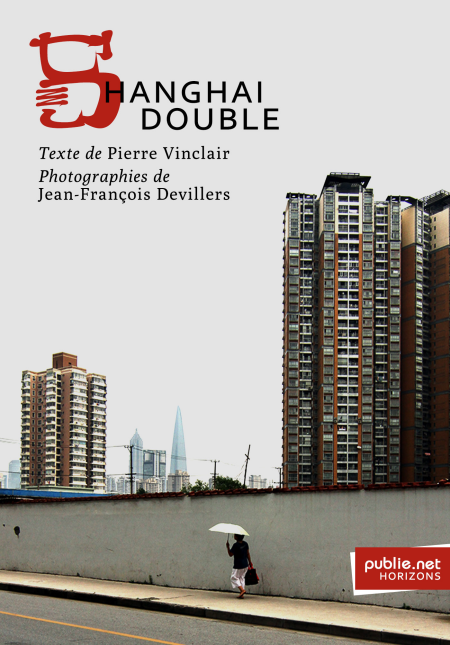

Shanghai Double EBOOK

la ville et son double, la photographie comme arme de poing, la trajectoire du poème urbain

Pierre VinclairDescription

La ville et son double

Villes dressées aussi loin que possible. Il suffit, en fermant les yeux, d’imaginer l’autre côté de la Terre où l’on se trouve, et c’est là-bas, ces villes qui se réveillent quand ici la nuit vient de tomber — l’imaginaire d’un monde au travail dès la première aurore de la Terre, d’un monde né d’avant et plus ancien que nous, et plus nombreux, d’un monde plus rapide aussi, d’un monde qui mêle ces images, l’antiquité la plus haute et les modernités les plus féroces, des villes comme des précipités de tous les temps. Et nous de l’autre côté, on ne possède que des noms qui claquent comme des cris — comment se défaire de ces images ?

Les tours de verre et les marchés d’épices, les carrioles tirées à bras au milieu des taxis, les vieillards qui ont connu l’Histoire et les traders en veste brune qui hurlent dans l’accélération insensée des nombres qu’on n’a pas le temps de compter et qu’on s’échange — au milieu de cela, la ville, cet amas de corps, de ferrailles, de vitrines qui reflètent des immeubles que reflètent d’autres vitrines traversées par des corps marchés dans son ventre, cette masse immobile qui fait mouvement en elle possède peut-être plus d’habitants qu’un seul pays, et tout ce ciel qu’elle repousse à mesure d’immeubles érigés pour mieux compter, dénombrer, vendre tout ce qui sera possible.

Comment la voir ?

De la photographie comme arme de poing — intercepter les lumières, inventer un cadre pour, non pas mettre la ville dedans, mais un regard. Jean-François Devillers est photographe, il vit à Shanghai : ce regard de la ville quand on l’habite devient l’usage même du temps, de l’espace quand il est saisi en travers soi pour mieux l’habiter.

Des images de J.-F Devillers, la double perspective (son éthique nue, à l’os) : les prises de vue à hauteur d’épaule, corps qui passent, contemporains d’une présence, regardent à même distance que soi les paysages que la ville invente pour qu’on prenne mesure de sa hauteur, l’étagement du monde en érections puissantes, et qu’à la saleté vivante et joyeuse d’une ville à échelle humaine réponde la propreté nette, d’acier, lointaine, des tours où là-haut quelque chose nous regarde ; et d’autres prises de vue, en hauteur cette fois, pour rendre gorge à la distance, regarder ce qui regarde, et voir de là-haut le sol qui ressemble à du ciel quand en bas on était.

Texte de Pierre Vinclair qui tient du poème, de l’ekphrasis secrète, du récit aussi, ou du carnet de voyage, de cette forme libre que fabriquent les villes inconnues quand il s’agit de les dire tout en allant auprès d’elle, et comme un trajet, une trajectoire en compagnie, le partage de la ville qu’on rompt en deux, mais la part du poète, celle du photographe, ne sont pas celles que l’on croit.

Lyrisme urbain, de la fièvre des passages se ressaisir et trouver langue : ici, c’est ce geste même, le nerf d’une parole rapide qui s’enroule autour et dedans les images en une même forme successivement reprise — distique, quatrain, tercet —, qui tiendrait à la fois de la ruine du sonnet, et de l’invention d’un haïku agrandi, ou quasi-doublé. En chacune ces formes, chapitres du récit, le débordement — qu’accentue un usage décentré de la parenthèse ouverte sur le vide, qu’exige une plongée sans cesse rejouée, l’épreuve d’un vertige. Chaque séquence serait comme une ville en elle-même conçue sur un terrain trop dense pour elle, et qu’enjamberait tours et quartiers, cherchant dans la verticalité de l’image et l’horizontalité du vers de quoi s’épandre et se bâtir tout entier, d’emportement et de vitesse, charriée d’antiques mémoires et en-allée dans le désir d’être au présent sa propre forme absolument moderne.

AM

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782814507678

- Date de parution :

- 19-01-14

- Format:

- Ebook

- Protection digitale:

- /

- Format numérique:

- ePub

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.