- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

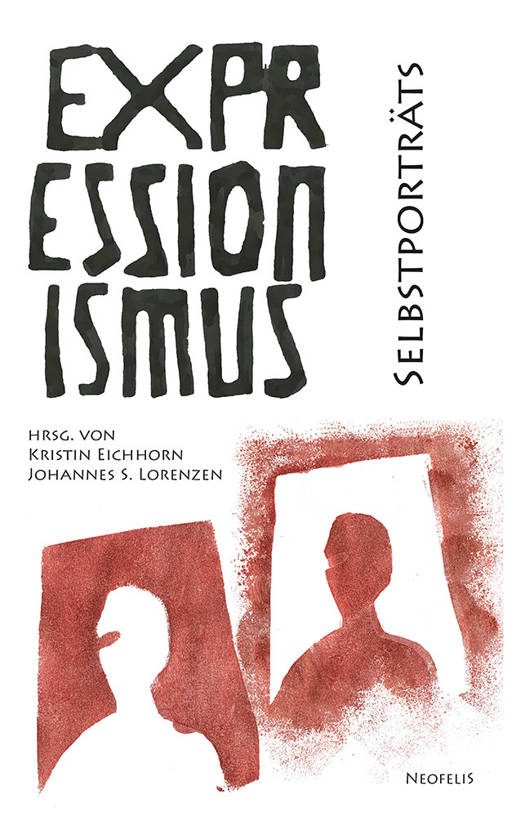

Selbstporträts

Expressionismus 20

Matthias Berning, Stephanie Bremerich, Océane Gonnet, Isabel Mehl, Susanne Pocai, Adina Christine RöschDescription

Das Selbstporträt gehört zu den klassischen Motiven der Malerei, führt darüber hinaus aber auch zu der für die Moderne zentralen Frage nach den Wechselwirkungen zwischen Künstler*in und Werk. Es rückt den Produktionsprozess ebenso ins Zentrum wie den Menschen dahinter und erlaubt so neben der programmatischen Selbstverortung auch eine Diskussion über Art und Rolle künstlerischen Schaffens, die weit über die bildende Kunst hinausgeht.

Während die künstlerische Selbstinszenierung durch Spiegelung der eigenen Person im eigenen Werk in der Literatur weit verbreitet ist, werden deren mediale Möglichkeiten durch die Fotografie entscheidend erweitert. Und auch die Selbstdarstellung der kunstschaffenden Persönlichkeit verändert sich - man denke an die Akte von Egon Schiele, der sich oft selbst nackt und stilisiert malte und damit durchaus für Kontroversen sorgte. Diese neue Fokussierung auf das Selbst begründet sich nicht zuletzt im Aufkommen der Psychoanalyse und ihres Begriffs eines 'Ichs', das sich vor dem Hintergrund verdrängter Traumata und Sexualität gesellschaftlich konstituieren muss.

So nimmt der Druck zur Selbstinszenierung vor dem Hintergrund miteinander konkurrierender und oft kurzlebiger (avantgardistischer) Strömungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts deutlich zu, die nicht ohne Grund ihre Positionen durch so viele Manifeste begründen. Hinzu kommt, dass die Rolle von Künstler*innen zeitgenössisch stark über ihr Verhältnis zur Gesellschaft definiert wird. Künstlertum gilt es biografisch in Szene zu setzen und das Werk muss wiederum zu der Persona passen, der sich ihr*e Erschaffer*in verpflichtet fühlt.

Immer wirft das Selbstporträt die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Realität auf, nach der Frage der autobiografischen Lesbarkeit. Den Risiken einer solchen Deutungsperspektive geht dieser Band ebenso nach wie einzelnen expressionistischen Selbstporträts aus Bildender Kunst und Literatur, u.a. von Käthe Kollwitz, Paula Modersohn-Becker, Hanna Nagel, Gottfried Benn, Michail Vrubel' und Emmy Hennings. Sie stehen im Kontext von Selbstinszenierungspraktiken, weisen aber auch über das häufige Spiegel-Motiv Schnittmengen auf, deren Untersuchung lohnenswert ist.

Mit Beiträgen von Matthias Berning, Stephanie Bremerich, Océane Gonnet, Isabel Mehl, Susanne Pocai und Adina Christine Rösch.

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 104

- Langue:

- Allemand

- Collection :

- Tome:

- n° 20

Caractéristiques

- EAN:

- 9783958084452

- Date de parution :

- 05-12-24

- Format:

- Livre broché

- Dimensions :

- 135 mm x 10 mm

- Poids :

- 148 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.