- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

- Retrait gratuit dans votre magasin Club

- 7.000.0000 titres dans notre catalogue

- Payer en toute sécurité

- Toujours un magasin près de chez vous

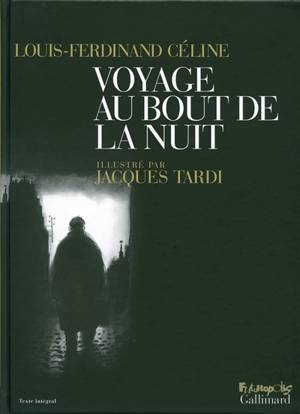

Description

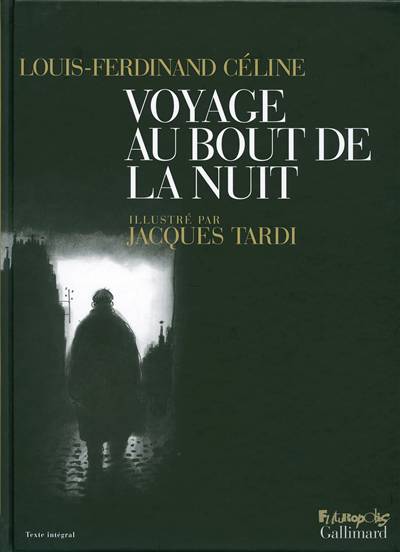

Peu de livres ont une aussi

grande puissance de vision que

Voyage au bout de la nuit.

Vision intense : celle de la révélation

de la misère, de la guerre, de

la maladie sans fin, de la mort. La

phrase se concentre, repère tout,

ne pardonne rien. Vision itinérante

et prodigieusement variée ensuite :

on part de la place Clichy, on se

retrouve dans divers massacres à

cheval, puis dans une Afrique

écrasante, puis noyé à New York,

à Detroit, puis de nouveau dans

la banlieue de Paris (la banlieue

de Céline, cercle minutieux de

l'enfer !), puis dans les environs

de Toulouse, et enfin dans un asile

psychiatrique pas comme les

autres. La mort au départ et à

l'arrivée. La symphonie agitée de

la nuit infinie pour rien.

Le héros métaphysique de

Céline est ce petit homme

toujours en route, entre Chaplin

et Kafka mais plus coriace qu'eux,

vous le redécouvrez ici, perplexe,

rusé, perdu, ahuri, agressé de

partout, bien réveillé quand

même, vérifiant sans cesse

l'absurdité, la bêtise, la méchanceté

universelles dans un monde

de cauchemar terrible et drôle.

Céline lui-même a comparé son

style aux bandes dessinées, aux

«comics». C'était pour dire qu'il

allait toujours au vif du sujet, au

nerf de la moindre aventure. Ce

Tardi-Céline l'aurait ravi.

L'oeil traverse le récit comme

une plume hallucinée, on voit

le déplacement sans espoir mais

plus fort, dans son rythme de

mots et d'images, que tout désespoir.

Il faut relire Céline en le

voyant. Tardi lui rouvre l'espace.

Le grouillement et la simplicité

des épisodes et du jugement qu'il

porte se redéploient.

Céline a dit la vérité du siècle :

ce qui est là est là, irréfutable,

débile, monstrueux, rarement

dansant ou vivable.

Le Voyage recommence.

Les éclairs dans la nuit aussi.

Philippe Sollers

Spécifications

Parties prenantes

- Auteur(s) :

- Editeur:

Contenu

- Nombre de pages :

- 379

- Langue:

- Français

Caractéristiques

- EAN:

- 9782754800921

- Date de parution :

- 23-11-06

- Format:

- Livre relié

- Dimensions :

- 220 mm x 300 mm

- Poids :

- 1826 g

Les avis

Nous publions uniquement les avis qui respectent les conditions requises. Consultez nos conditions pour les avis.